ピル服用中の頭痛完全対策|原因別の対処法と予防策

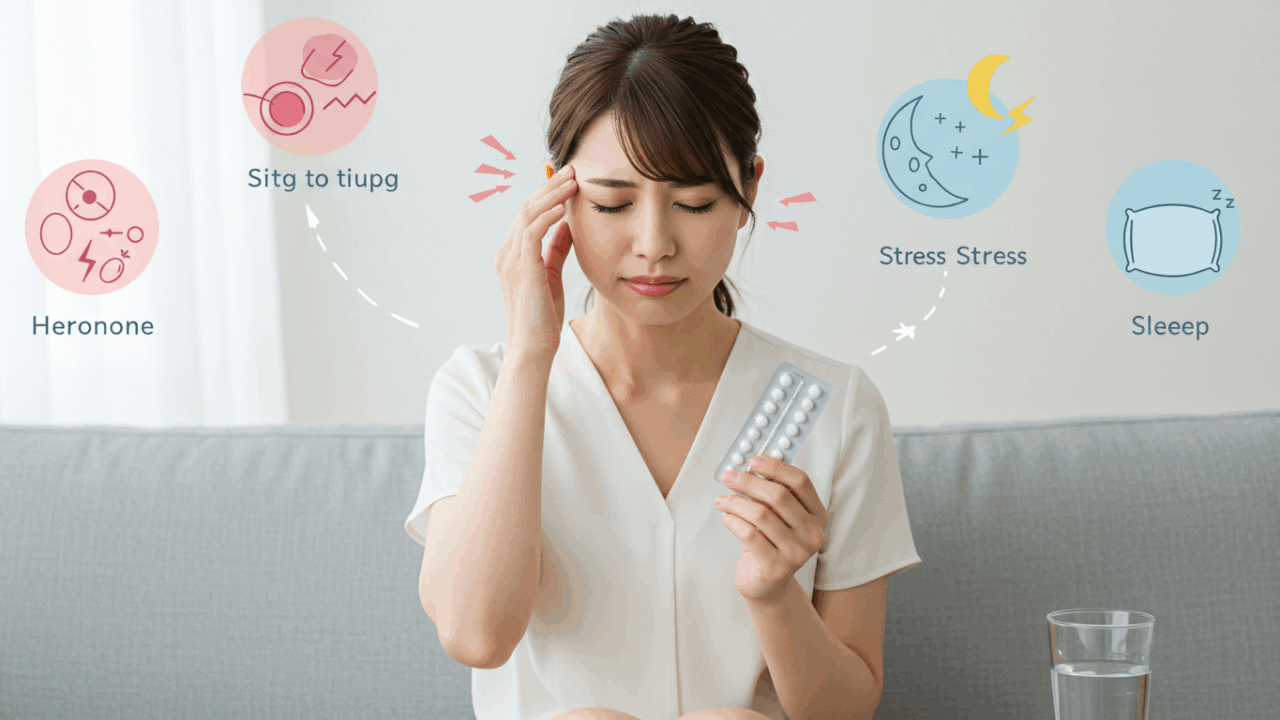

低用量ピルを服用している女性の中で、「頭痛がひどくなった」「今まで頭痛がなかったのに痛むようになった」という悩みを抱える方は少なくありません。実際に、ピル服用者の約10〜30%の方が何らかの頭痛症状を経験するとされています。

ピル服用中の頭痛は、単なる副作用として片付けるのではなく、その原因を正しく理解し、適切な対策を講じることが重要です。場合によっては、重篤な症状の前兆である可能性もあるため、正しい知識を身につけておくことが大切です。

この記事では、ピル服用中に起こりうる頭痛の種類、原因、そして具体的な対処法について、医学的な観点から詳しく解説します。ただし、頭痛の症状は個人差が大きく、適切な判断と治療には医師の診察が不可欠であることを前提として、参考情報としてご活用ください。

ピル服用中に起こる頭痛の基礎知識

頭痛が起こるメカニズム

低用量ピルには、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲスチン(黄体ホルモン様物質)という2つの女性ホルモン成分が含まれています。これらのホルモンが体内に入ることで、自然なホルモンバランスに変化が生じ、その結果として頭痛が引き起こされることがあります。

特に、エストロゲンは血管の拡張や収縮に関与するセロトニンという神経伝達物質の濃度に影響を与えます。このホルモン変動により、脳血管の状態が変化し、頭痛が発生すると考えられています。

ピル服用中の頭痛の特徴

ピル服用中に起こる頭痛には、いくつかの特徴的なパターンがあります。服用開始初期に現れる一時的な頭痛、月経周期に連動した周期性頭痛、そして継続的に起こる慢性的な頭痛などです。

これらの頭痛は、従来の頭痛とは異なる特徴を示すことがあり、痛みの質、持続時間、発生タイミングなどを詳しく観察することで、適切な対処法を見つけることができます。

ピル服用中に起こる頭痛の種類と原因

ホルモン変動による頭痛

エストロゲン離脱性頭痛

最も一般的なピル関連頭痛の一つが、エストロゲン離脱性頭痛です。これは、ピルの休薬期間(プラセボ錠服用期間)にエストロゲン濃度が急激に低下することで起こる頭痛です。

このタイプの頭痛は、通常、休薬期間の開始から2〜3日後に現れることが多く、片側性の拍動性疼痛を特徴とします。吐き気や光過敏を伴うこともあり、片頭痛と似た症状を示すことがあります。

エストロゲン離脱性頭痛は、ホルモン濃度の急激な変化に体が慣れていないことが原因とされており、服用を継続するうちに症状が軽減される場合もあります。しかし、症状が重い場合や長期間続く場合は、ピルの種類を変更したり、服用方法を調整したりする必要があるかもしれません。

ホルモン過剰による頭痛

一方で、ピル服用によりホルモン濃度が過度に上昇することで起こる頭痛もあります。これは特に、ピル服用開始初期に見られることが多く、体がホルモンレベルの変化に適応する過程で発生します。

このタイプの頭痛は、両側性の圧迫感や締め付け感を特徴とし、緊張型頭痛に似た症状を示すことが多いです。通常、軽度から中等度の痛みで、日常生活に大きな支障をきたすことは少ないとされています。

血管系の変化による頭痛

血管拡張性頭痛

エストロゲンには血管を拡張させる作用があるため、血管の拡張により頭痛が引き起こされることがあります。この種の頭痛は、拍動性の痛みを特徴とし、身体活動により悪化することが多いです。

血管拡張性頭痛は、特に片頭痛の既往がある女性に起こりやすいとされています。既存の片頭痛が悪化したり、頻度が増加したりする場合もあるため、注意が必要です。

血栓症リスクに関連した頭痛

低用量ピルには、わずかながら血栓症のリスクを高める可能性があります。血栓症に関連した頭痛は、通常の頭痛とは異なる特徴を示すことがあり、以下のような症状が見られる場合は緊急の医療処置が必要です。

- 突然発症する激しい頭痛

- 今まで経験したことのない性質の頭痛

- 視覚障害や言語障害を伴う頭痛

- 意識障害や麻痺を伴う頭痛

- 発熱や首の硬直を伴う頭痛

これらの症状がある場合は、すぐに医療機関を受診することが重要です。

その他の原因による頭痛

水分代謝の変化

ピルに含まれるプロゲスチンの種類によっては、体内の水分バランスに影響を与えることがあります。むくみや体重増加と同時に頭痛が起こる場合は、水分代謝の変化が関与している可能性があります。

睡眠パターンの変化

ホルモンバランスの変化により、睡眠の質や量に影響が出ることがあります。睡眠不足や睡眠の質の低下は、頭痛の重要な誘因となるため、間接的にピルが頭痛の原因となることもあります。

ストレス反応の変化

ホルモンバランスの変化により、ストレスに対する身体の反応が変わることがあります。これまでストレスを感じなかった状況で頭痛が起こったり、ストレス性頭痛の頻度が増加したりすることがあります。

頭痛の種類別対処法

エストロゲン離脱性頭痛への対処法

服用方法の調整

エストロゲン離脱性頭痛の場合、休薬期間を短縮したり、連続服用を行ったりすることで症状の改善が期待できる場合があります。ただし、これらの方法は必ず医師の指導のもとで行う必要があります。

具体的には、28錠タイプのピルを使用している場合、プラセボ錠の服用期間を短縮し、次のシートを早めに開始する方法があります。また、医師の判断により、連続服用(休薬期間を設けずに次のシートを開始する方法)を行うこともあります。

生活習慣での対策

休薬期間中の生活リズムを整えることも重要です。規則正しい睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動を心がけることで、ホルモン変動による身体への影響を最小限に抑えることができます。

特に、休薬期間中は以下の点に注意しましょう:

- 十分な睡眠時間の確保(7〜8時間)

- 規則正しい食事時間の維持

- カフェインやアルコールの摂取量の調整

- ストレス管理の実践

- 適度な有酸素運動の継続

ホルモン過剰による頭痛への対処法

段階的な身体の適応

ピル服用開始初期に起こるホルモン過剰による頭痛は、多くの場合、時間の経過とともに改善されます。通常、服用開始から3〜6ヶ月程度で身体がホルモンレベルの変化に適応し、頭痛の頻度や強度が軽減されることが期待できます。

この期間中は、以下のような対策を講じることが有効です:

- 頭痛の記録をつける(発生時間、持続時間、痛みの程度など)

- 頭痛の誘因となる要素を避ける(特定の食品、ストレス、睡眠不足など)

- リラクゼーション技法の実践

- 定期的な医師との相談

ピルの種類の検討

ホルモン過剰による頭痛が継続する場合、より低用量のピルへの変更や、異なるタイプのプロゲスチンを含むピルへの変更が検討される場合があります。これらの判断は、医師の専門的な評価に基づいて行われます。

血管拡張性頭痛への対処法

片頭痛対策の応用

血管拡張性頭痛は片頭痛と似た特徴を持つため、片頭痛の対処法が有効な場合があります。具体的には以下のような方法があります:

- 冷却療法:痛む部位を冷たいタオルや氷嚢で冷やす

- 暗所での休息:光や音の刺激を避けた静かな環境での休息

- 首や肩のマッサージ:血行を改善し筋肉の緊張をほぐす

- 適切な水分摂取:脱水による頭痛の悪化を防ぐ

誘因の特定と回避

血管拡張性頭痛には特定の誘因があることが多いです。以下のような要因を特定し、可能な限り避けることが重要です:

- 特定の食品(チョコレート、チーズ、赤ワインなど)

- 気候の変化(気圧の変化、温度差など)

- 強い光や騒音

- 不規則な食事時間

- 過度のストレス

日常生活での予防策

生活リズムの管理

睡眠習慣の最適化

質の良い睡眠は、ホルモンバランスの安定と頭痛予防に重要な役割を果たします。ピル服用中は特に、以下の睡眠習慣を心がけることが推奨されます:

- 毎日同じ時間に就寝・起床する

- 寝室環境を整える(適切な温度、暗さ、静寂)

- 就寝前のリラックスタイムを設ける

- カフェインやアルコールの摂取時間に注意する

- 昼寝は30分以内に制限する

食事管理

規則正しい食事は血糖値の安定化に寄与し、頭痛の予防に効果的です。特に以下の点に注意しましょう:

- 3食を規則正しい時間に摂取する

- 血糖値の急激な変動を避ける(精製糖質の過剰摂取を控える)

- 十分な水分摂取を心がける(1日1.5〜2リットル)

- マグネシウムやビタミンB2を含む食品を積極的に摂取する

- 頭痛の誘因となる食品を特定し、避ける

ストレス管理

リラクゼーション技法

慢性的なストレスは頭痛の重要な誘因となります。以下のようなリラクゼーション技法を日常生活に取り入れることで、ストレスレベルの管理が可能です:

- 深呼吸法:1日数回、意識的に深くゆっくりとした呼吸を行う

- プログレッシブ筋弛緩法:全身の筋肉を段階的に緊張させ、その後リラックスさせる

- 瞑想やマインドフルネス:心を落ち着かせ、現在の瞬間に意識を集中する

- ヨガや太極拳:身体と心の両方にアプローチする運動

時間管理とワークライフバランス

過度の仕事や責任による慢性的なストレスは、ホルモンバランスに悪影響を与え、頭痛を悪化させる可能性があります。適切な時間管理とワークライフバランスの維持が重要です:

- 優先順位を明確にし、重要なタスクに集中する

- 適切な休息時間を確保する

- 趣味や娯楽の時間を大切にする

- 必要に応じて他者にサポートを求める

運動習慣

有酸素運動の効果

定期的な有酸素運動は、血流を改善し、ストレスホルモンの濃度を下げ、エンドルフィンの分泌を促進します。これらの効果により、頭痛の頻度や強度を軽減することが期待できます:

- 週3〜4回、30分程度のウォーキングや軽いジョギング

- 水泳やサイクリングなどの負荷の少ない運動

- 運動強度は中程度(会話ができる程度)に維持する

- 運動前後の十分なウォームアップとクールダウン

筋力トレーニングとストレッチ

首や肩周りの筋肉の緊張は、緊張型頭痛の原因となることがあります。適切な筋力トレーニングとストレッチにより、筋肉のバランスを整え、頭痛を予防することができます:

- 首や肩のストレッチを1日数回行う

- 姿勢を改善するための背筋や腹筋の強化

- デスクワーク中の定期的な姿勢変更

- 専門家による姿勢評価とアドバイスの活用

医師に相談すべき症状

緊急性の高い症状

以下のような症状が現れた場合は、血栓症や脳血管障害などの重篤な疾患の可能性があるため、直ちに医療機関を受診する必要があります:

- 突然発症する激しい頭痛:「今まで経験したことがない」と表現される程度の激痛

- 視覚異常を伴う頭痛:視野欠損、複視、一時的な視力低下など

- 神経症状を伴う頭痛:言語障害、手足の麻痺、意識障害など

- 発熱を伴う頭痛:特に首の硬直や光過敏がある場合

- 頭部外傷後の頭痛:転倒や衝突後に現れる持続的な頭痛

継続的な評価が必要な症状

緊急性は低いものの、継続的な医師の評価が必要な症状もあります:

- 頭痛の性質の変化:従来の頭痛とは異なる痛みの質や部位

- 頭痛の頻度の増加:週に3回以上の頭痛が継続する場合

- 日常生活への支障:仕事や学業に影響を与える程度の頭痛

- 薬物乱用の可能性:市販の鎮痛薬を週3回以上使用している場合

- 他の症状との併発:吐き気、めまい、月経異常などを伴う場合

ピルの種類変更を検討する場合

変更の判断基準

現在服用中のピルにより頭痛が継続的に起こる場合、以下の条件を満たす時に種類の変更が検討されます:

- 服用開始から6ヶ月以上経過しても頭痛が改善されない

- 生活習慣の改善や対症療法で十分な効果が得られない

- 頭痛により日常生活に大きな支障をきたしている

- 片頭痛の既往があり、症状が悪化している

- 血栓症のリスク因子がある

変更時の選択肢

エストロゲン含有量の調整

現在より低用量のエストロゲンを含むピルへの変更により、ホルモン変動による頭痛を軽減できる場合があります。ただし、避妊効果や他の効果に影響を与える可能性もあるため、医師との十分な相談が必要です。

プロゲスチンの種類変更

含有されるプロゲスチンの種類を変更することで、頭痛症状の改善が期待できる場合があります。異なる世代のプロゲスチンは、それぞれ異なる特性を持つため、個人の体質に最適なものを見つけることが重要です。

服用方法の変更

従来の21日服用・7日休薬から、連続服用や延長服用への変更により、エストロゲン離脱性頭痛を防ぐことができる場合があります。ただし、これらの方法は医師の慎重な評価と継続的な観察が必要です。

頭痛日記の活用方法

記録すべき項目

効果的な頭痛管理のためには、詳細な記録を取ることが重要です。以下の項目を日記形式で記録しましょう:

基本情報

- 日付と時刻

- 頭痛の開始時刻と持続時間

- 痛みの程度(1〜10のスケール)

- 痛みの性質(拍動性、圧迫感、刺すような痛みなど)

- 痛みの部位(前頭部、側頭部、後頭部など)

関連要因

- ピル服用のタイミングと関係

- 月経周期との関連

- 天候や気圧の変化

- 睡眠時間と質

- 食事内容と時間

- ストレスレベル

- 運動の有無

症状と対処法

- 随伴症状(吐き気、光過敏、音過敏など)

- 取った対処法(休息、薬物療法、冷却など)

- 対処法の効果

- 回復までの時間

記録の活用方法

記録した情報は、医師との相談時に非常に有用です。パターンの特定、誘因の把握、治療効果の評価など、様々な場面で活用できます。また、自分自身で頭痛の傾向を理解し、予防策を講じる際の参考にもなります。

代替治療法と補完療法

非薬物療法

物理療法

薬物に頼らない治療法として、以下のような物理療法が効果的な場合があります:

- マッサージ療法:首、肩、頭部の筋肉の緊張をほぐし、血流を改善

- 鍼灸治療:特定のツボを刺激することで、痛みの軽減と全身のバランス調整

- カイロプラクティック:脊椎のアライメントを調整し、神経系の機能改善

- 温熱療法・冷却療法:症状に応じて適切な温度刺激を加える

心理療法

ストレスや心理的要因が頭痛に与える影響は大きく、以下のような心理療法が有効な場合があります:

- 認知行動療法:頭痛に対する認識や行動パターンを改善

- バイオフィードバック:生体信号を利用した自律神経の調整

- 催眠療法:リラクゼーション状態での痛みの軽減

- ストレス管理療法:効果的なストレス対処法の習得

栄養療法と補助食品

頭痛予防に効果的な栄養素

特定の栄養素は、頭痛の予防や軽減に効果があるとされています:

- マグネシウム:筋肉の緊張を和らげ、血管の拡張を調整(推奨量:300-400mg/日)

- ビタミンB2(リボフラビン):エネルギー代謝を改善し、片頭痛の頻度を減少(推奨量:400mg/日)

- コエンザイムQ10:細胞のエネルギー産生を促進し、片頭痛の予防効果

- オメガ3脂肪酸:抗炎症作用により頭痛の軽減

避けるべき食品と推奨される食品

食事内容は頭痛の発生に大きく影響します:

避けるべき食品:

- チラミンを多く含む食品(熟成チーズ、赤ワイン、燻製肉など)

- 亜硝酸塩を含む加工肉

- 人工甘味料(アスパルテームなど)

- 過剰なカフェイン

- グルタミン酸ナトリウム(MSG)

推奨される食品:

- マグネシウム豊富な食品(ほうれん草、アーモンド、アボカドなど)

- ビタミンB2を含む食品(レバー、卵、乳製品、緑黄色野菜など)

- オメガ3脂肪酸を含む魚類(サーモン、マグロ、サバなど)

- 抗酸化物質豊富な果物(ベリー類、柑橘類など)

- 十分な水分(1日1.5〜2リットルの水)

薬物療法の選択肢

急性期治療薬

一般用医薬品(OTC薬)

軽度から中等度の頭痛に対しては、以下のような市販薬が使用されることがあります:

- アセトアミノフェン:比較的副作用が少なく、妊娠中でも使用可能

- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):イブプロフェン、ロキソプロフェンなど

- 複合鎮痛薬:カフェインや鎮静成分を含む製剤

ただし、これらの薬剤を週3回以上使用すると、薬物乱用頭痛を引き起こす可能性があるため、適切な使用法を守ることが重要です。

処方薬

重度の頭痛や片頭痛様症状に対しては、医師の処方による以下のような薬剤が使用される場合があります:

- トリプタン系薬剤:片頭痛に特化した治療薬

- エルゴタミン製剤:血管収縮作用による頭痛治療薬

- 抗てんかん薬:神経の過剰興奮を抑制

- 筋弛緩薬:筋肉の緊張による頭痛に対して

これらの薬剤は、ピルとの相互作用や併用禁忌がある場合があるため、必ず医師の指導のもとで使用する必要があります。

予防薬療法

予防薬の適応

以下の条件を満たす場合、予防薬の使用が検討されます:

- 月4回以上の頭痛発作がある

- 急性期治療薬が効果不十分または使用できない

- 日常生活に大きな支障をきたしている

- 薬物乱用頭痛のリスクがある

主な予防薬

頭痛の予防には、以下のような薬剤が使用されることがあります:

- β遮断薬:プロプラノロールなど、血管や心拍数に作用

- 抗てんかん薬:バルプロ酸、トピラマートなど

- 抗うつ薬:アミトリプチリンなど、神経伝達物質に作用

- カルシウム拮抗薬:ベラパミルなど、血管に作用

ピル以外の避妊法への変更検討

変更を検討すべき場合

以下のような状況では、ピル以外の避妊法への変更を検討する必要があります:

- 重篤な頭痛が継続し、生活の質が著しく低下している

- 血栓症のリスク因子が複数ある

- 片頭痛に前兆(視覚症状など)がある

- 35歳以上で喫煙習慣がある

- 他の治療法で十分な改善が得られない

代替避妊法の選択肢

非ホルモン系避妊法

- 銅付加IUD(子宮内器具):長期間効果が持続し、ホルモンの影響がない

- バリア法:コンドーム、ペッサリーなど

- 自然家族計画法:基礎体温や頸管粘液の観察による排卵日の特定

他のホルモン系避妊法

- プロゲスチン単独製剤:ミニピル、注射薬、インプラントなど

- レボノルゲストレル放出IUS:局所的なホルモン作用で全身への影響が少ない

長期的な健康管理

定期検診の重要性

ピル服用中は、頭痛の管理だけでなく、全身の健康状態を定期的に評価することが重要です:

検診項目

- 血圧測定:高血圧の早期発見

- 血液検査:肝機能、血糖値、脂質代謝の評価

- 血栓症マーカー:必要に応じてD-ダイマーなどの測定

- 婦人科検診:子宮頸がん検診、乳がん検診など

- 眼科検診:視野欠損や眼圧の評価

検診頻度

一般的には以下の頻度での検診が推奨されます:

- 服用開始後3ヶ月:初期の適応状態の評価

- その後6ヶ月ごと:継続的な安全性の確認

- 年1回:包括的な健康状態の評価

- 症状出現時:随時医師への相談

ライフステージに応じた管理

年代別の注意点

年齢とともに頭痛のパターンやリスク因子は変化するため、ライフステージに応じた管理が必要です:

20代:

- ホルモンバランスの変化に対する適応期間の理解

- 生活習慣の確立と維持

- ストレス管理スキルの習得

30代:

- 仕事や家庭でのストレス増加への対応

- 妊娠計画との兼ね合い

- 定期検診の重要性の認識

40代以降:

- 血栓症リスクの増加への注意

- 更年期移行期における症状変化

- 他の疾患との関連の評価

よくある質問と回答

頭痛に関する一般的な疑問

Q: ピルを飲み始めてから頭痛がひどくなりました。すぐにやめるべきでしょうか?

A: ピル服用開始初期の頭痛は、多くの場合一時的なものです。まずは医師に相談し、頭痛の性質や程度を評価してもらいましょう。突然の激しい頭痛や神経症状を伴う場合を除き、immediate discontinuationは必要ない場合が多いです。

Q: 市販の頭痛薬をどのくらい使用しても大丈夫ですか?

A: 市販の鎮痛薬を週3回以上使用すると、薬物乱用頭痛のリスクが高まります。継続的に頭痛薬が必要な場合は、医師に相談して根本的な治療法を検討することが重要です。

Q: 頭痛が起こった時、ピルの服用を中断した方が良いですか?

A: 通常の頭痛であれば、ピルの服用を中断する必要はありません。ただし、突然の激しい頭痛や視覚障害を伴う場合は、すぐに医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。

Q: 片頭痛の既往がある場合、ピルは使用できませんか?

A: 片頭痛の既往があっても、前兆のない片頭痛であれば低用量ピルの使用は可能な場合があります。ただし、前兆のある片頭痛の場合は血栓症リスクが高まるため、慎重な評価が必要です。

生活習慣に関する質問

Q: コーヒーやお茶は頭痛に影響しますか?

A: カフェインは適量であれば頭痛の軽減効果がありますが、過剰摂取や急な中断は頭痛を誘発する可能性があります。1日のカフェイン摂取量は400mg以下(コーヒー3-4杯程度)に抑えることが推奨されます。

Q: 運動は頭痛の予防に効果がありますか?

A: 定期的な有酸素運動は頭痛の予防に効果的です。ただし、過度な運動や脱水状態での運動は頭痛を誘発する可能性があるため、適度な強度で継続することが重要です。

最新の研究動向と将来の展望

ピル関連頭痛の研究進展

近年の研究により、ピル服用中の頭痛メカニズムがより詳しく解明されてきています。特に、個人の遺伝的背景やホルモン感受性が頭痛の発症に与える影響について、新たな知見が得られています。

個別化医療の可能性

将来的には、遺伝子検査や生体マーカーの測定により、個人に最適なピルの種類や服用方法を事前に予測できる可能性があります。これにより、頭痛などの副作用を最小限に抑えた治療が可能になると期待されています。

新しい製剤の開発

より自然なホルモン変動パターンを再現する新しいピル製剤や、頭痛の副作用を軽減する配合の開発が進められています。また、経皮吸収型や膣内リングなど、経口投与以外の方法による新しい選択肢も増加しています。

デジタルヘルスの活用

スマートフォンアプリやウェアラブルデバイスを活用した頭痛管理システムの開発が進んでいます。これらの技術により、より精密な症状追跡と個別化された治療提案が可能になると考えられています。

まとめ

ピル服用中の頭痛は、多くの女性が経験する一般的な症状ですが、その原因や対処法は多岐にわたります。エストロゲン離脱性頭痛、ホルモン過剰による頭痛、血管拡張性頭痛など、それぞれ異なるメカニズムによって引き起こされるため、個別の評価と対策が必要です。

重要なのは、頭痛を単なる「よくある副作用」として軽視せず、その性質や程度を正確に把握し、適切な対処法を見つけることです。生活習慣の改善、ストレス管理、適切な薬物療法、そして必要に応じたピルの種類変更など、多角的なアプローチが効果的です。

特に以下の点を心がけることが重要です:

- 頭痛の記録を詳細につけ、パターンや誘因を特定する

- 規則正しい生活習慣を維持し、ストレス管理を実践する

- 緊急性の高い症状を理解し、適切なタイミングで医療機関を受診する

- 医師との継続的なコミュニケーションを保ち、治療方針を共に決定する

- 薬物乱用頭痛を避けるため、鎮痛薬の適切な使用を心がける

また、ピル服用中の頭痛管理は長期的な視点が重要です。短期的な症状の改善だけでなく、将来的な健康リスクの評価や、ライフステージの変化に応じた治療方針の調整も必要です。

現在では、様々な種類のピルや代替避妊法が利用可能であり、個人の体質や症状に応じた最適な選択肢を見つけることが可能です。頭痛に悩まされている場合でも、適切な対策により症状をコントロールしながら、安全で効果的な避妊を継続することができます。

最後に、この記事で提供した情報は参考程度に留めていただき、実際の診断や治療については必ず医療専門家にご相談ください。個人の症状や体質は千差万別であり、医師による個別の評価と指導が最も重要です。頭痛という症状と上手に付き合いながら、健康で充実した生活を送っていただければと思います。

医療情報に関する重要な注意事項

この記事に記載された情報は、一般的な医学的知識の提供を目的としており、特定の個人に対する医学的アドバイス、診断、治療の代替となるものではありません。ピル服用中の頭痛に関する症状や治療については、必ず医療機関を受診し、医師の診断と指導を受けてください。

特に、以下のような症状がある場合は、直ちに医療機関を受診してください:突然発症する激しい頭痛、視覚障害や神経症状を伴う頭痛、発熱や首の硬直を伴う頭痛、頭部外傷後の頭痛。これらは重篤な疾患の可能性があります。

また、服用中に体調の変化を感じた場合や、この記事の内容について疑問がある場合は、速やかに医師にご相談ください。自己判断による治療の中断や変更は、避妊効果の低下や健康リスクの増加につながる可能性があります。