ピルとの飲み合わせ禁忌リスト|市販薬・サプリ・漢方で注意すべき成分

この記事は低用量ピル・アフターピルと他の薬剤との相互作用について、最新の医薬品情報に基づいて作成されています。安全なピル服用のために、必ず確認しておきたい飲み合わせ情報を網羅的に解説します。

ピルの効果を左右する飲み合わせ|知らないと危険な相互作用

低用量ピルを服用している方、これから服用を検討している方にとって、他の薬やサプリメントとの飲み合わせは避けて通れない重要な問題です。「風邪薬は飲んでも大丈夫?」「普段飲んでいるサプリは続けていい?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

実は、ピルと一緒に服用することで避妊効果が低下したり、副作用が強く出たりする薬剤が存在します。一方で、過度に心配する必要のない組み合わせも多くあります。本記事では、医学的エビデンスに基づいて、注意すべき飲み合わせと安全な組み合わせを明確に整理していきます。

絶対に避けるべき禁忌薬剤|ピルの効果を無効化する危険な組み合わせ

セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)

【最重要注意】セイヨウオトギリソウを含むサプリメントは、ピルの血中濃度を最大50%低下させ、避妊効果を著しく減弱させます。不正出血や避妊失敗のリスクが高まるため、絶対に併用を避けてください。

セイヨウオトギリソウは、うつ症状の改善やリラックス効果を謳うサプリメントに含まれていることが多い成分です。以下のような商品名で販売されていることがあります:

- セント・ジョーンズ・ワート配合サプリ

- 気分サポート系サプリメント

- ストレスケア系ハーブティー

- リラックス系複合サプリメント

なぜ危険なのか: セイヨウオトギリソウは肝臓の薬物代謝酵素(CYP3A4)を強力に誘導し、ピルの有効成分を急速に分解してしまいます。この作用は摂取を中止しても2週間程度持続するため、特に注意が必要です。

抗てんかん薬・抗けいれん薬

ピルの効果を減弱させる抗てんかん薬

以下の抗てんかん薬は、ピルの避妊効果を低下させることが確認されています:

要注意の成分名(商品名):

- フェノバルビタール(フェノバール)

- フェニトイン(アレビアチン、ヒダントール)

- カルバマゼピン(テグレトール)

- プリミドン(プリミドン)

- トピラマート(トピナ)※200mg/日以上

【参考データ】抗てんかん薬とピルを併用した場合の避妊失敗率は、通常の3〜5倍に上昇するという研究報告があります。てんかん治療中の方は、IUDや避妊インプラントなど、薬物相互作用の影響を受けない避妊法の検討が推奨されています。

抗結核薬・抗生物質の一部

リファンピシン・リファブチン

結核治療に使用されるリファンピシン(リファジン)やリファブチン(ミコブティン)は、ピルの代謝を促進し、避妊効果を著しく低下させます。

併用時の対策:

- 治療期間中および治療終了後4週間は、コンドームなどの追加避妊法が必須

- 可能であれば、薬物相互作用のない避妊法への変更を検討

注意が必要な市販薬|効果や副作用に影響する可能性

解熱鎮痛薬との相互作用

アセトアミノフェン(カロナール、タイレノール)

アセトアミノフェンは、ピルとの併用により以下の相互作用が報告されています:

- ピルがアセトアミノフェンの代謝を遅らせる→鎮痛効果が強く出る可能性

- 長期併用時は肝機能への影響に注意

通常の用法用量での短期使用(風邪や頭痛時の数日間)は問題ありませんが、慢性的な痛みで長期服用する場合は、医師・薬剤師に相談することをお勧めします。

胃腸薬・下痢止めとの注意点

活性炭を含む薬剤

下痢や食中毒の際に使用される活性炭製剤は、ピルの吸収を妨げる可能性があります:

- 服用間隔を2時間以上空ける

- 激しい下痢が続く場合は、追加の避妊法を検討

抗真菌薬(水虫・カンジダ治療薬)

外用薬と内服薬で異なる影響

外用薬(塗り薬・膣錠): 相互作用の心配なし 内服薬:

- フルコナゾール(ジフルカン):ピルの血中濃度が上昇する可能性

- グリセオフルビン:ピルの効果を減弱させる可能性

【セルフケアメモ】カンジダ膣炎の治療で膣錠や軟膏を使用する場合は、ピルの効果に影響しません。ただし、内服薬を処方された場合は、必ずピル服用中であることを医師に伝えてください。

サプリメント・健康食品の落とし穴|意外な相互作用リスト

ビタミン・ミネラル系サプリメント

ビタミンC(アスコルビン酸)

高用量のビタミンC(1日1000mg以上)を摂取すると:

- ピルの血中濃度が上昇→副作用が出やすくなる可能性

- ビタミンCサプリを中止すると、ピルの血中濃度が急激に低下→不正出血のリスク

安全な摂取方法:

- 1日500mg以下の摂取に留める

- 毎日一定量を継続的に摂取する

ダイエット系サプリメント

要注意成分を含むダイエットサプリ

以下の成分を含むダイエットサプリは、ピルとの相互作用に注意が必要です:

チャコール(活性炭)系:

- ピルの吸収を阻害する可能性

- 服用間隔を3時間以上空ける

デトックス系ハーブ:

- センナ、アロエなど下剤作用のあるハーブ

- 下痢によりピルの吸収不良を起こす可能性

脂肪吸収阻害系:

- オルリスタット含有製品

- 脂溶性ビタミンの吸収を阻害し、間接的にホルモンバランスに影響

美容系サプリメント

プラセンタ・大豆イソフラボン

【参考データ】大豆イソフラボンやプラセンタなどのサプリメントは、それ自体に女性ホルモン様作用があるため、ピルと併用すると理論上はホルモンバランスに影響する可能性があります。ただし、通常の摂取量では臨床的に問題となることは稀です。

併用時の注意点:

- 1日の推奨摂取量を守る

- 体調変化(不正出血、胸の張りなど)があれば中止を検討

漢方薬との飲み合わせ|東洋医学との併用ガイド

婦人科系漢方薬

当帰芍薬散・加味逍遙散・桂枝茯苓丸

これらの婦人科でよく処方される漢方薬は、ピルとの併用について以下の点に注意が必要です:

当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん):

- 基本的に併用可能

- むくみや冷えの改善効果が期待できる

- ピルの副作用軽減に有効な場合も

加味逍遙散(かみしょうようさん):

- 併用可能

- イライラや不安感の改善に有効

- PMSの症状緩和との相乗効果

桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん):

- 血流改善作用があるため、血栓リスクのある方は要相談

- 医師の指導のもとで併用

市販の漢方薬で注意すべきもの

甘草(カンゾウ)を含む漢方薬

甘草を大量に含む漢方薬は、以下の影響が考えられます:

- むくみの増強

- 血圧上昇のリスク

- 低カリウム血症の可能性

甘草を含む代表的な漢方薬:

- 芍薬甘草湯

- 小青竜湯

- 葛根湯

【注意事項】複数の漢方薬を併用すると、甘草の摂取量が過剰になることがあります。1日の甘草摂取量は5g以下に抑えることが推奨されています。

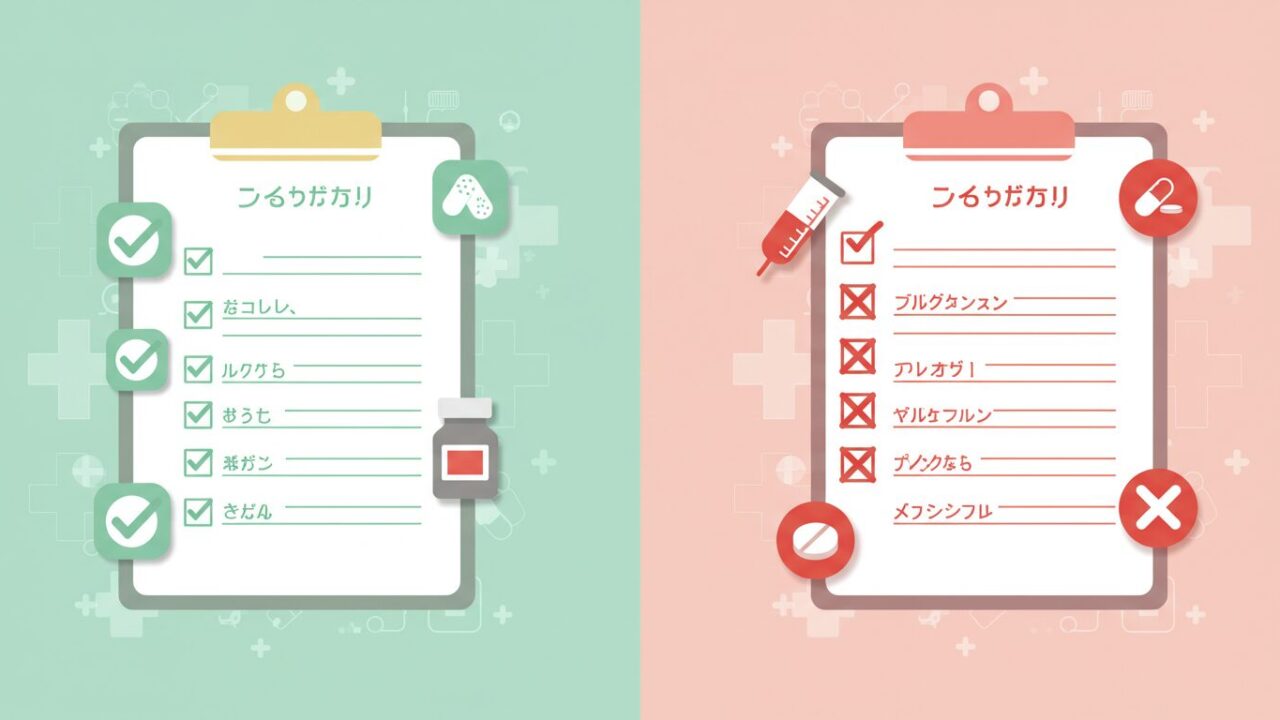

飲み合わせチェックリスト|カテゴリー別早見表

【併用禁忌】絶対に避けるべき組み合わせ

以下の薬剤・サプリメントは、ピルの避妊効果を著しく低下させるため、併用を避けてください。やむを得ず使用する場合は、追加の避妊法が必須です。

- ✕ セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)

- ✕ リファンピシン、リファブチン(結核治療薬)

- ✕ 一部の抗てんかん薬(フェニトイン、カルバマゼピン等)

- ✕ モダフィニル(ナルコレプシー治療薬)

- ✕ ボセンタン(肺高血圧症治療薬)

【要注意】用量・期間に注意が必要な組み合わせ

- △ ビタミンC(1日1000mg以上)

- △ アセトアミノフェン(長期連用時)

- △ 活性炭含有製品

- △ テトラサイクリン系抗生物質

- △ 一部の抗真菌薬(内服)

【併用可能】通常は問題ない組み合わせ

- ○ イブプロフェン、ロキソプロフェン(NSAIDs)

- ○ 胃薬(PPI、H2ブロッカー)

- ○ 抗アレルギー薬

- ○ ビタミンB群、葉酸

- ○ 鉄剤

- ○ 乳酸菌製剤

- ○ EPA/DHA(オメガ3脂肪酸)

相互作用が起きた時のサインと対処法

避妊効果低下のサイン

以下の症状は相互作用の可能性

ピルの効果が低下している可能性がある症状:

- 不正出血(特に周期の中間期)

- 月経様出血の増加

- 下腹部痛

- 基礎体温の上昇

これらの症状が現れた場合は、追加の避妊法(コンドーム等)を使用し、処方医に相談してください。相互作用が疑われる薬剤を服用した場合は、その後7日間は追加の避妊法を併用することが推奨されています。

副作用増強のサイン

ピルの血中濃度上昇による症状

- 強い吐き気・嘔吐

- 激しい頭痛

- 乳房の強い張りや痛み

- 足のむくみの悪化

これらの症状が新たに出現したり、悪化した場合は、併用薬との相互作用の可能性があります。

安全な服用のための実践ガイド

新しい薬を始める前のチェックポイント

必ず確認すべき5つのステップ

-

医師・薬剤師への申告

- 「低用量ピルを服用中です」と必ず伝える

- お薬手帳を活用する

-

添付文書の確認

- 「相互作用」の項目をチェック

- 「経口避妊薬」の記載を探す

-

服用タイミングの工夫

- 可能なら2〜3時間の間隔を空ける

- 吸収に影響する薬は特に注意

-

記録の習慣化

- 服用した薬・サプリをメモする

- 体調変化を記録する

-

定期的な見直し

- 3ヶ月ごとに併用薬を整理

- 不要なサプリは中止を検討

お薬手帳の活用方法

【セルフケアメモ】スマートフォンのお薬手帳アプリを活用すれば、複数の医療機関や薬局での情報を一元管理できます。ピル服用中であることを登録しておけば、新しい薬が処方される際に自動的に相互作用をチェックしてくれる機能もあります。

サプリメント選びの基準

ピルユーザーが選ぶべきサプリメント

積極的に摂取を推奨:

- 葉酸(400μg/日):血栓リスク低減

- ビタミンB6:吐き気の軽減

- マグネシウム:頭痛予防

避けるべき成分:

- セイヨウオトギリソウ

- 高用量ビタミンC(1000mg以上)

- ホルモン様作用のある成分の過剰摂取

よくある質問と回答

Q1. 風邪薬は飲んでも大丈夫ですか?

市販の総合感冒薬は基本的に問題ありません。ただし、アセトアミノフェンを含む製品を長期間(1週間以上)服用する場合は、肝機能への影響に注意が必要です。抗生物質を処方された場合は、種類によって注意が必要なものがあるため、必ず医師にピル服用中であることを伝えてください。

Q2. プロテインやBCAAなどのスポーツサプリは?

プロテインパウダーやBCAA、クレアチンなどの一般的なスポーツサプリメントは、ピルとの相互作用は報告されていません。ただし、ファットバーナー系のサプリメントには注意が必要な成分が含まれることがあるため、成分表示を確認してください。

Q3. お酒を飲んでもピルの効果は変わりませんか?

適量のアルコール摂取はピルの避妊効果に直接影響しません。ただし、飲酒による嘔吐でピルを吐いてしまったり、泥酔して飲み忘れたりするリスクがあります。また、肝臓への負担が増えるため、過度の飲酒は避けることをお勧めします。

Q4. 便秘薬や下剤を使っても大丈夫?

酸化マグネシウムなどの一般的な便秘薬は問題ありません。ただし、激しい下痢を起こす強力な下剤や、活性炭を含む製品は、ピルの吸収に影響する可能性があります。慢性的な便秘がある場合は、食物繊維や乳酸菌サプリメントなど、マイルドな方法から試すことをお勧めします。

Q5. 予防接種は受けられますか?

インフルエンザワクチンやCOVID-19ワクチンなど、一般的な予防接種はピル服用中でも問題なく受けられます。生ワクチン、不活化ワクチンともに、ピルの効果に影響することはありません。

緊急時の対応|相互作用が疑われる場合

禁忌薬を飲んでしまった場合

【緊急対応】セイヨウオトギリソウや禁忌薬を服用してしまった場合: 1. 直ちに追加の避妊法(コンドーム)を開始 2. 禁忌薬の服用を中止 3. 服用中止後も最低7日間(セイヨウオトギリソウは2週間)は追加避妊を継続 4. 処方医に連絡し、指示を仰ぐ 5. 性交渉があった場合は、緊急避妊の必要性について相談

複数の薬を併用している場合

リスク評価と対応

複数の薬剤を併用している場合は、相互作用のリスクが複雑になります:

- すべての服用薬をリスト化

- 優先順位を決める(治療上必須の薬を優先)

- 代替薬の検討(相互作用の少ない薬への変更)

- 避妊法の見直し(IUDなど薬物相互作用のない方法)

まとめ|安全なピル生活のために

ピルと他の薬剤・サプリメントとの相互作用は、正しい知識を持つことで適切に管理できます。最も重要なのは、セイヨウオトギリソウなどの絶対的禁忌を避けることと、新しい薬を始める際は必ず医療従事者に相談することです。

多くの市販薬やサプリメントは安全に併用できますが、不安な場合は自己判断せず、医師や薬剤師に確認することが大切です。お薬手帳を活用し、服用している薬の情報を一元管理することで、より安全にピルを継続できます。

【セルフケアメモ】定期的な婦人科受診の際に、現在服用中の薬やサプリメントについて相談する習慣をつけましょう。小さな疑問でも、専門家に確認することで安心してピルを継続できます。

※本記事の内容は医学的な情報提供を目的としており、個別の症例に対する診断や治療法を示すものではありません。 ※効果・効能を示すものではありません。 ※薬の併用については、必ず医師・薬剤師に相談してください。